par Apad - Contact | 23 Juin 2025 | À la une, Actualités, Anthropologie & développement, Appel à contribution

La revue Anthropologie & développement lance un appel à articles pour le numéro qui sortira fin 2026 sur le thème des formes contemporaines de l’argent. N’hésitez pas à soumettre votre article avant le 15 octobre 2025.

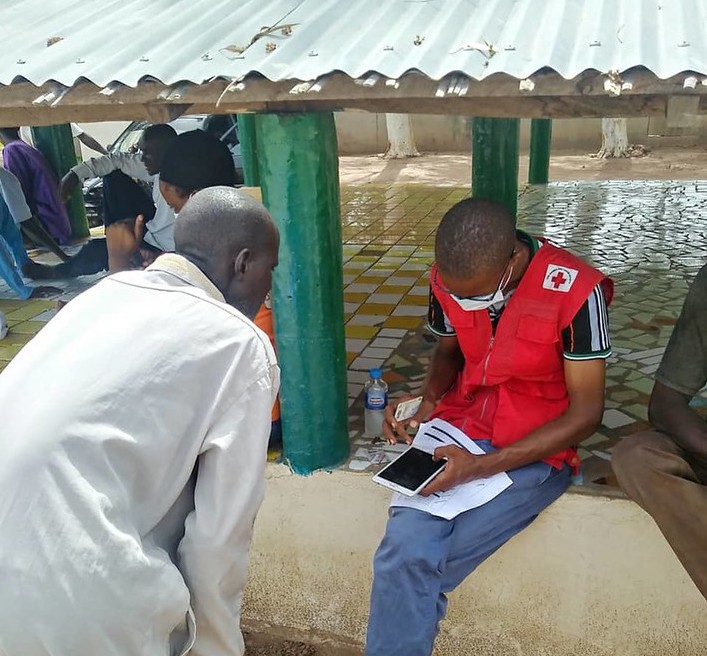

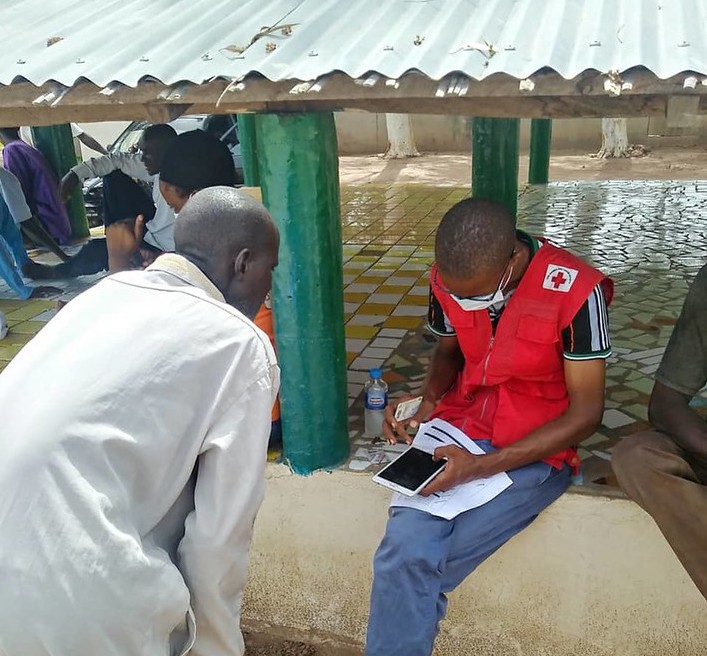

Résumé : Depuis une quinzaine d’années, de nouvelles formes monétaires, en particulier numériques, structurent les agendas développementalistes : finance verte, paiements mobiles, transferts conditionnés d’argent, crypto monnaies ou monnaies numériques de banques centrales. Si l’Afrique a longtemps été l’épicentre de la numérisation monétaire, l’Asie et l’Amérique latine ont expérimenté une croissance forte de ces modalités de paiement lors des dernières années. Ce numéro vise à étudier, à partir de données qualitatives, les logiques de gestion, de circulation et d’appropriation de ces nouvelles formes monétaires qui servent des projets divers (individuels, associatifs, politiques publiques), impliquent des acteurs hétérogènes et s’insèrent dans des contextes où elles cohabitent avec des dynamiques anciennes (pour plus de détails sur l’appel, cf. document joint).

The Anthropologie & développement journal is launching a call for articles for the 2026 issue on the theme of contemporary forms of money. If you are inspired, please submit your article before October 15, 2025.

Abstract: Over the past fifteen years, new forms of money, particularly digital money, have been structuring developmentalist agendas: green finance, conditional cash transfers, microcredit, crypto currencies or central bank digital currencies. While Africa has long been the epicentre of this digitalisation of money, Asia and Latin America have experienced strong growth in these payment methods in recent years. Based on qualitative data, this issue aims to study logics of developpment, appropriation and circulation of these new monetary forms, which serve a variety of projects (individual, associative, public policy), involve heterogeneous actors and are inserted into contexts where they cohabit with older systems. (For more details on the call, see attached document)

par Apad - Contact | 3 Juin 2025 | À la une, Actualités, Colloque

L’appel à Panels du prochain colloque de l’Association pour une Anthropologie du changement social et du Développement (APAD) est ouvert. Le colloque aura lieu du 27 au 29 mai 2026 à L’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC), à Yaoundé, au Cameroun. Avec le thème “Extractivismes, résistances et alternatives dans un monde globalisé”, il mettra en débat la question de l’extractivisme dans ses différentes déclinaisons.

Appel à panels ouvert jusqu’au 15 juillet 2025.

The call for panels for the next conference of the Association for an Anthropology of Social Change and Development (APAD) is now open. The conference will take place from 27 to 29 May 2026 at the Catholic University of Central Africa (UCAC) in Yaoundé, Cameroon. With the theme ‘Extractivism, resistance and alternatives in a globalised world’, it will debate the issue of extractivism in its various forms.

The call for panels is open until 15 July 2025.

par Apad - Contact | 2 Mai 2025 | À la une, Actualités

Les controverses des dépossessions foncières au prisme de la justice socio-spatiale dans les franges d’expansion urbaine de Dakar (Sénégal)

Par Serigne Abdou Lahat NDIAYE

Vendredi 16 mai 2025

12h 30 – 13h 30 (Brussels Time) – 10h 30 – 11h 30 (GMT)

Zoom link: https://univ-paris8.zoom.us/j/92145133597?pwd=Z7GcbbHWGlVaqWE0IUXfXoLDdpBqmx.1

Résumé : Cette présentation discute les enjeux de justice socio-spatiale dans les franges d’expansion de la capitale sénégalaise à partir des préjudices et des expressions des sentiments d’injustice. Elle part d’études de cas sur des opérations d’attribution de terre du pouvoir central qui induisent des dépossessions et passent par l’instrumentalisation des dispositions juridico-administratives pour enrober d’une légalité les procédures d’éviction au profit d’acteurs privés (promoteurs immobiliers, hommes d’affaires, etc.). Ces dépossessions foncières suscitent des résistances des occupants antérieurs des terrains concernés (communautés villageoises, citadins). Ainsi, depuis plus d’une décennie, la périphérie de Dakar est le foyer de tensions parfois violentes liées à l’implication des forces de l’ordre lors des opérations d’évictions et de la résistance des occupants. En dehors de la violence, ces victimes ont recours à différentes stratégies pour dénouer les ficelles des procédures administratives avancées par le couple autorités administratives – acteurs privés et battent en brèches les discours officiels. La présentation éclaire les agissements douteux de l’administration publique et les postures de certaines autorités remettant en cause les fondements juridiques des décisions. Elle analyse à partir des interprétations des victimes la question de la justice dans la périphérie de Dakar.

Serigne Abdou Lahat NDIAYE est doctorant en socio-anthropologie à l’IRD (Institut de recherche pour le développement). Il est membre de l’UMR SENS (Savoirs ENvironnement Sociétés) et de l’APAD. Lahat est aussi associé au Laboratoire de Sociologie, Anthropologie et Psychologie (LASAP) de Dakar.

Contacts : eelieth@yahoo.fr, camille.al-dabaghy@univ-paris8.fr, lahat.ndiaye27@yahoo.fr

par Apad - Contact | 2 Avr 2025 | À la une, Actualités

Entre anthropologie et économie du développement :

croisements, complémentarités et malentendus

Vendredi 11 avril 2025 de 9h à 18h

UMR Développement et Sociétés

Campus du Jardin d’agronomie tropicale de Paris

45 bis Avenue de la Belle Gabrielle

94736 Nogent-sur-Marne

Organisateurs :

Christophe Jalil Nordman (AFEDEV) : https://afedev.fr/

Benjamin Rubbers (APAD): https://apad-association.org/

Gilles Spielvogel (UMR Développement et Sociétés): https://umr-devsoc.pantheonsorbonne.fr/

Accès libre sur inscription (sous réserve de places disponibles) :

Cliquer ici

Présentation de la journée

L’économie et l’anthropologie sont habituellement présentées comme des disciplines distinctes, parfois opposées. Pour des raisons qui tiennent à leur histoire, elles ne reposent pas sur les mêmes approches et méthodes, et n’entretiennent pas le même rapport au politique. Plusieurs champs d’étude en lien avec des enjeux de développement – sur les transformations agricoles, l’économie informelle, la vulnérabilité des familles, ou l’exploitation minière, par exemple – ont pourtant donné lieu à des collaborations et à échanges fructueux, qui mettent en évidence leur complémentarité et leur possible hybridation.

Cette journée d’étude vise à prolonger et à élargir ces expériences de dialogue interdisciplinaire en nourrissant la réflexion sur ce que les anthropologues et les économistes du développement peuvent s’apporter les uns aux autres au-delà de ce qui différencie leurs démarches respectives. Autour de quels objets ces collaborations se révèlent-elles fructueuses ? Quel éclairage est apporté par les approches et les méthodes propres à l’anthropologie et à l’économie ? De quelle manière peuvent-elles être croisées ou combinées ? Lorsque des collaborations sont initiées, comment s’organise la répartition du travail, et à quelles surprises, bonnes ou mauvaises, donnent-elles lieu ? Quelle posture éthique et politique les anthropologues et les économistes adoptent-ils vis-à-vis des pouvoirs publics, des entreprises, et des organisations de développement ? Quels compromis disciplinaires et politiques sont-ils prêts à accepter ?

Cette journée d’étude vise à mettre en évidence la complémentarité des éclairages apportés par les deux disciplines et de donner à voir comment un dialogue entre elles peut se construire de manière concrète. Pour ce faire, elle propose des propositions conjointes par un.e anthropologue et un.e économiste autour de trois thématiques : l’apprentissage, les monnaies numériques et l’économie informelle.

Programme

9h : Accueil des partipant.e.s

9h15

Introduction par C.J. Nordman, B. Rubbers et G. Spielvogel

9h30-10h50

Session 1 : Repenser les modèles d’apprentissage dans et depuis les Suds

Karine Marazyan (Université Rouen Normandie, LERN) (25’)

« La discipline dans les ateliers d’apprentissages informels au Sénégal : comment, pourquoi et enjeux »

Jordie Blanc Ansari (Université Paris 1, IEDES, Développement & Sociétés) (25’)

« Buen vivir et éducation décoloniale en Bolivie. Mise en perspective de la réforme éducative de 2010 à travers une enquête ethnographique dans un établissement secondaire amazonien »

Discussion (30’)

10h50-11h10 : pause-café

11h10-12h30

Session 2 : Les monnaies numériques, l’occasion de reconsidérer la dimension politique de la monnaie ?

Clément Crucifix (Institut de Recherche pour le Développement) (25’)

« L’adoption des crypto-monnaies au Venezuela »

Jean-François Ponsot (Université Grenoble Alpes, Pacte) (25’)

« Monnaies numériques et dédollarisation : les cas du Cambodge, du Nigéria et de l’Equateur »

Discussion (30’)

12h30-14h : pause déjeuner

14h-15h20 :

Session 3 : Economie informelle en Afrique subsaharienne

Sylvie Ayimpam (Aix Marseille Université, Institut des Mondes Africains – IMAf) (25’)

« Risques et régulation dans le commerce informel : une anthropologie du Grand marché Rood Woko de Ouagadougou »

Björn Nilsson (Université Paris-Saclay) (25’)

« Chocs climatiques et composition de la force de travail en Afrique subsaharienne »

Discussion (30’)

15h20-15h40 : pause-café

15h40-16h40

Table-ronde

Savoirs, échanges et transformations : regards croisés entre anthropologie et économie du développement

Animation par Christophe Jalil Nordman (AFEDEV) et Benjamin Rubbers (APAD), avec les interventions de Marine de Talancé (Université Gustave Eiffel, ERUDITE) et Chris Mizes (Institut de recherche pour le développement, IEDES, Développement & Sociétés)

16h50-18h : Cocktail de fin

par Apad - Contact | 14 Mar 2025 | À la une, Actualités

Changement climatique et pathologies liées aux vagues de chaleur au Sénégal : un problème public ?

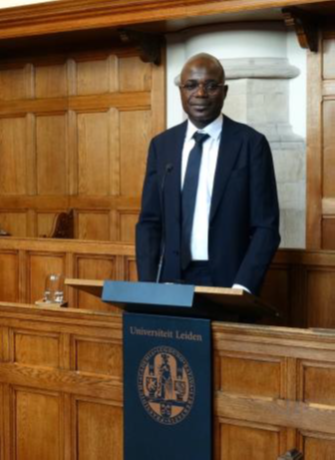

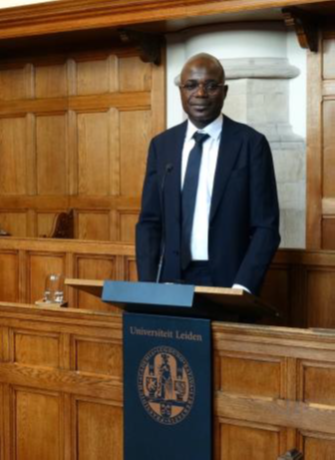

Par Abdoulaye Moussa DIALLO

Vendredi 28 mars 2025

12h 30 – 13h 30 (Brussels Time) – 11h 30 – 12h 30 (GMT)

Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/86747609174?pwd=DOZPDzk69rqFwama9Wv0Lz3kZlvDI0.1

Résumé

Contexte, rationnel et objectifs : Le changement climatique (CC) est à l’origine de nombreuses crises, y compris dans le secteur de la santé. Elles se produisent soit de manière continue et cumulée (inondations, stagnation de l’eau, gîtes larvaires), soit de manière discontinue et périodique (fortes chaleurs, maladies thermiques, réémergence de maladies infectieuses), mais toujours de façon renouvelée avec des impacts négatifs sur l’état sanitaire des populations. Les pathologies causées par les températures extrêmes sont perçues par les parties prenantes du système de santé comme des problèmes de santé peu institutionnalisés. Les populations et les professionnels font alors recours aux pratiques d’auto-soin et d’auto-protection professionnelles pour préserver leur santé en zone caniculaire, en complément du manque de prise en charge dans les politiques de santé. Au-delà du facteur environnemental défavorable, ces comportements humains obstruent la réussite des programmes de santé en vigueur. Donc, la question est de savoir pourquoi les pathologies liées à la chaleur ne sont pas érigées en problèmes de santé publique ?

Methods : À l’aide d’une enquête de type socio-anthropologique de terrain, cette étude vise à vérifier cette situation au moyen de données empiriques recueillies lors d’une étude de cas dans le district sanitaire de Matam, dans la zone nord du Sénégal. La taille de l’échantillon a été déterminée par un seuil de saturation où n=165 individus. Les principaux outils utilisés sont l’entretien semi-directif, l’entretien informel, le focus group de discussion, l’observation directe et l’ethnographie. Des articles de presses (publique et privée) et des données quantitatives sanitaires ont aussi été exploités pour renseigner à la fois sur l’évolution du débat national autour des températures extrêmes et sur les données des pathologies thermiques négligées (PThN). Nous avons utilisé un cadre d’analyse des processus de construction des politiques publiques reposant sur les concepts d’émergence, de publicisation, de formulation et de mobilisation.

Results : Les résultats indiquent que les acteurs locaux développent des stratégies de résilience face à l’inaction politique sur la prise en charge des maladies PThN : construction d’établissement de santé en voute nubienne pour lutter contre la chaleur, équipement des postes de santé en climatisation par les comités de développement sanitaire, mobilisation familiale pour préserver les personnes vulnérables, recours aux soins à des heures tardives. Malgré ces initiatives locales, les pathologies dérivées du CC, qui s’installent dans le long terme, ne sont pas encore suffisamment considérées comme une urgence, nécessitant des interventions sanitaires spécifiques à l’instar d’autres pays. Or, l’impact des programmes nationaux de santé déjà mis en place est freiné par la prise en charge individuelle de ces pathologies par les populations et les professionnels de santé. Le statu quo (invisibilité, ignorance et inaction) de l’action politique autour des pathologies thermiques (de la population et des soignants) accentue donc les disparités d’accès à la santé dans un contexte de couverture sanitaire universelle.

Conclusions/implications : Les effets climatiques sont un « nouveau » démultiplicateur les inégalités sociales, sanitaires, voire économiques entre populations. L’érection des PThN comme problème de santé publique permettra de lutter contre la migration thérapeutique, tant chez les populations que chez les professionnels de santé.

Abdoulaye Moussa DIALLO est sociologue/anthropologue, diplômé des universités de Lille et Cheikh Anta Diop de Dakar. Son expérience professionnelle couvre l’Afrique subsaharienne et l’Asie. Il est spécialisé dans la sociologie des politiques publiques, l’anthropologie du développement et de la santé. Il se concentre sur les stratégies de résilience, les moyens mis en œuvre pour l’implémentation de bonnes pratiques de santé et de gouvernance en faveur du développement sanitaire. Ces processus comprennent la gestion des ressources, l’emploi, le développement des capacités, l’amélioration des services de soins, l’intégration de la dimension de genre, l’élaboration des programmes de santé, l’évaluation et la communication. Depuis 2021, Dr Diallo s’est engagé activement dans des programmes sanitaires liés au changement climatique, aux mobilités thérapeutiques des populations sur le continent africain, notamment en soutenant l’érection de certaines maladies (ré) émergentes liées aux variations climatiques en problème de santé publique. Il s’intéresse aux impacts sanitaires, sociaux, économiques, culturels et professionnels du changement climatique dans la multiplication des inégalités sociales, singulièrement par une approche basée sur la territorialisation des mesures politiques suivant l’indice de vulnérabilité climatique des régions. Son leadership dans le développement des systèmes d’information climatique pour mesurer les risques et permettre aux populations de prendre des mesures idoines souligne cet intérêt. Par ailleurs, Abdoulaye a dirigé plusieurs études et travaillé sur la protection sociale, les maladies virales et infectieuses et les approches orientées vers le changement.

Contacts : eelieth@yahoo.fr, camille.al-dabaghy@univ-paris8.fr, lahat.ndiaye27@yahoo.fr

par Apad - Contact | 22 Jan 2025 | À la une, Actualités

Séance 1. Rédiger et soumettre un bon article scientifique

Le 6 février 2025, de 10h à12h (GMT+1, heure de Paris)

Les règles de l’écriture d’un article en sciences sociales sont très largement partagées par la

communauté scientifique à l’échelle mondiale. Toutefois, des traditions académiques peuvent

diverger sensiblement dans la manière dont fonctionne une revue ou d’apprécier la qualité

d’un article. Certaines attentes et normes d’écriture sont largement implicites et pèsent

pourtant lourdement dans son évaluation. Ce cycle se déroulera sur 4 ateliers étalés dans le

temps (2025 et 2026). Ils viseront à donner des clés pour rédiger et soumettre un (bon) article

de sciences sociales à une revue à comité de lecture. Les deux premières séances s’appuieront

sur l’expérience du comité de rédaction de la revue Anthropologie et développement et

favoriseront les échanges et partages d’expériences. Les deux dernières s’articuleront autour

des productions écrites des participants.

Atelier animé par : Gérard Amougou, Clément Crucifix, Lahat Ndiaye, Alexis Roy et Maud

Saint-Lary

Cette séance est ouverte à toutes et à tous les membres de l’APAD.

Voici le lien zoom :

https://ird-fr.zoom.us/j/92895383452?pwd=jnYbvZwdNjNHo4OrgfiyCGb0Yg495v.1

ID de réunion: 928 9538 3452

Code secret: 493253

En prévision des prochaines séances :

Séance 2. Comprendre l’évaluation par les pairs pour éviter certains écueils (juin 2025)

Séance 3. L’intro et la charpente d’un article : travail pratique à partir des productions des

participants (2026)

Séance 4. L’intro et la charpente d’un article : travail pratique à partir des productions des

participants (2026)

par Apad - Contact | 13 Jan 2025 | À la une, Actualités

Les zémidjans dans l’arène politique au Bénin et la configuration de la communication politique experte dans les contextes du Sud

Par Kassim ASSOUMA

Vendredi 31 janvier 2025

12h 30 – 13h 30 (Brussels Time) – 11h 30 – 12h 30 (GMT)

Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/86747609174?pwd=DOZPDzk69rqFwama9Wv0Lz3kZlvDI0.1

Résumé : La littérature en communication politique reflète une faible visibilité des contextes du Sud, particulièrement ceux de l’Afrique subsaharienne. Bien que la discipline soit relativement récente, ses fondations remontent aux années 1940 avec les travaux pionniers de Paul Lazarsfeld aux États-Unis, et à 1965 en France, année associée à Michel Bongrand, considéré comme un acteur clé dans l’histoire de la communication politique experte. Cependant, près de sept décennies plus tard, les recherches restent majoritairement centrées sur les contextes du Nord, laissant les réalités des sociétés du Sud peu explorées. Les rares études sur l’Afrique subsaharienne s’inscrivent souvent dans des cadres d’analyse et des paradigmes issus des dynamiques nordiques, négligeant les spécificités locales.

Le cadre d’analyse dominant en communication politique met en avant trois catégories majeures d’acteurs : l’opinion publique, les acteurs politiques et les experts en communication politique, qui mobilisent les médias de masse et les outils de marketing pour répondre à des enjeux politiques. Toutefois, une étude menée sur les conducteurs de taxi-moto, appelés zémidjans, au Bénin, révèle l’émergence d’acteurs atypiques dans l’arène politique. Ces acteurs de l’économie informelle jouent un rôle central et multifacette dans la communication politique. Ils montrent que, dans des contextes spécifiques, les moyens traditionnels de communication peuvent s’avérer peu pratiques ou inefficaces.

Cette recherche met en lumière comment les zémidjans, dans leur quête de résilience économique et leur exploitation stratégique de l’espace politique, redéfinissent les rôles et les dynamiques de la communication politique. Ils combinent de manière innovante les canaux traditionnels avec des approches alternatives adaptées aux réalités sociologiques locales. Leur expertise, parfois plus efficace que celle des professionnels de la communication politique classique, reflète une capacité à répondre aux besoins et aux contraintes spécifiques des sociétés du Sud.

La présentation du Docteur Kassim Assouma explore ces pratiques en s’appuyant sur des évidences empiriques tirées de sa thèse de doctorat. Adossée à un cadre théorique historisant, centré sur l’agency des zémidjans, cette recherche met en avant une reconfiguration des rôles et des acteurs de la communication politique dans les contextes du Sud, offrant ainsi une perspective alternative aux paradigmes dominants.

Kassim ASSOUMA est docteur en anthropologie politique, enseignant – chercheur à l’université d’Abomey-Calavi au Bénin.

Contacts : eelieth@yahoo.fr, camille.al-dabaghy@univ-paris8.fr, lahat.ndiaye27@yahoo.fr

par Apad - Contact | 19 Nov 2024 | À la une, Actualités

Les consultants internationaux en éducation: comment étudier un objet flou?

Par Isabelle de Geuser

Vendredi 29 novembre 2024

12h30 – 13h30 (Brussels Time) – 11h30 – 12h30 (GMT)

Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/86747609174?pwd=DOZPDzk69rqFwama9Wv0Lz3kZlvDI0.1

Résumé : Isabelle de Geuser a développé dans le cadre de sa thèse doctorale trois idéaux types des consultants internationaux en éducation: les entrepreneurs, les équilibristes et les puristes. Lors de cette communication, elle propose une présentation de l’ethnographie hors et en ligne, des données collectées et de la démarche interactionniste utilisée pour conceptualiser cette typologie. Elle analyse le rapport des consultants aux normes et comment les idéaux types des consultants éclairent sur les mécanismes en jeu (reconfigurations) dans l’action publique en éducation dans des pays africains.

Isabelle de Geuser est docteure en sociologie de l’action publique rattachée au Laboratoire interdisciplinaire d’étude du politique Hannah Arendt et spécialiste en éducation. Elle a travaillé en Europe et en Afrique. Sa thèse de doctorat porte sur les consultants internationaux en éducation.

Contacts: eelieth@yahoo.fr, lahat.ndiaye27@yahoo.fr, camille.al-dabaghy@univ-paris8.fr

par Apad - Contact | 19 Nov 2024 | À la une, Actualités

Calendrier du séminaire

1ère séance: 4 octobre 2024

· Doris Buu Sao (Université de Lille), Le capitalisme au village : pétrole, État et luttes environnementales en Amazonie

2e séance: 29 novembre 2024

· Isabelle de Geuser (Laboratoire interdisciplinaire d’étude du politique Hannah Arendt), Les consultants internationaux en éducation: comment étudier un objet flou?

3e séance: 31 janvier 2025

· Kassim Assouma (Université d’Abomey-Calavi), Les zémidjans dans l’arène politique au Bénin et la configuration de la communication politique experte dans les contextes du sud

4e séance: 28 mars 2025

· Abdoulaye Moussa Diallo (CEPED) – Titre à venir

5e séance: 30 Mai 2025

· Lahat Ndiaye (IRD & UMR SENS, LASAP Sénégal) – Titre à venir

par Apad - Contact | 25 Sep 2024 | À la une, Actualités

Le capitalisme au village : pétrole, État et luttes environnementales en Amazonie

par Doris Buu-Sao

Vendredi 4 octobre 2024

12h30 – 13h30 (Brussels Time) – 10h30 – 11h30 (GMT)

Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/86747609174?pwd=DOZPDzk69rqFwama9Wv0Lz3kZlvDI0.1

Résumé : Ce livre est le fruit d’une enquête ethnographique menée au nord du Pérou, dans une région pétrolière de l’Amazonie andine, dans les années 2010. Il met en lumière le déploiement de l’État et du capitalisme extractif « par le bas », au plus près des pratiques de membres de l’administration péruvienne, de cadres de compagnies pétrolières, de leaders autochtones et d’habitant-es de villages voisins d’un site pétrolier emblématique. Révélant la variété des interactions entre les villages autochtones et l’industrie pétrolière, ce travail éclaire la manière dont l’ordre politique et économique est produit, mais aussi contesté au quotidien.

Doris Buu-Sao est maîtresse de conférences en science politique à l’université de Lille, chercheuse au Ceraps. Elle travaille sur les industries extractives, en Amérique latine et en Europe.

Contacts: eelieth@yahoo.fr, lahat.ndiaye27@yahoo.fr, camille.al-dabaghy@univ-paris8.fr

Recent Comments